Coffee Tasting Practice

2024 年の秋、僕はベルリンを出張で訪れていた。すでに冬の様相を見せ始めていた寒空のベルリンで、しとしとと降る雨に時折体を震わせながら、仕事の忙しさの合間に心をそっと温めてくれるような何かを探していた。朝から夜まで議論し通しの数日感は、それ自体刺激的で創造的なチームの営みであった一方で、時折自分と向き合う一人だけのスペースが恋しい瞬間があったのは正直なところだ。

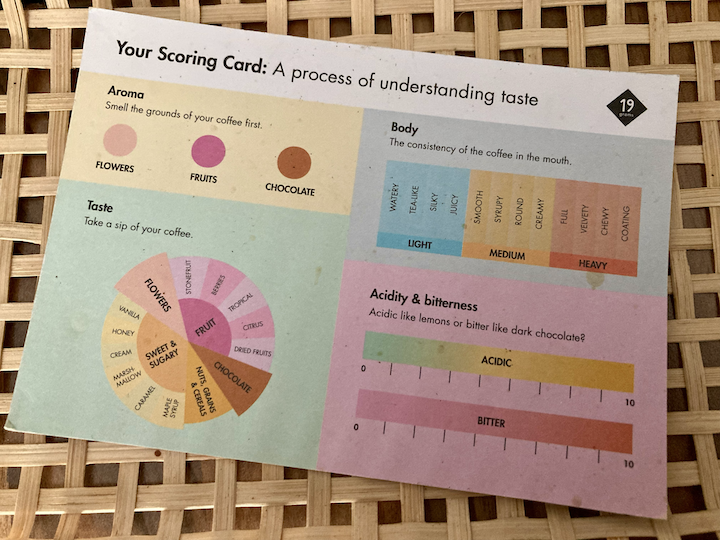

そんなベルリン滞在中のある日、立ち寄ったロースター "19grams" で、人生を少し変えるような体験をした。小さなスペースで開催されていた Coffee Tasting Workshop に同僚達と交流の一環で参加したのだ。その日は、味わいの繊細さに気づかされる時間となり、今まで当たり前のように飲んでいたコーヒーを見つめ直す瞬間だった。そこで配られたスコアリングカードが、今でも僕のテイスティングの指南役となっている。

コーヒーをテイスティングするという行為は、単なる嗜好品の選定以上のものだ。それは一種の自己探求であり、五感を研ぎ澄ます練習だ。まず、挽いた後のアロマを嗅ぐステップから始める。花のような香りが漂うのか、それとも果実のジューシーさが顔を出すのか。あるいは、ほのかにチョコレートの甘い苦味が隠れているのか。挽きたての豆をカップに注ぐ前、この瞬間が最初の出会いとなる。香りを鼻から深く吸い込むと、コーヒーが秘めた物語の扉が静かに開く。

次に、一口のコーヒーを、そっと口に含む。ここからが本当の冒険の始まりだ。漆黒の液体が舌の上を滑るたびに、花や果実、チョコレート、ナッツといった複数の要素が一瞬のうちに現れる。その中には甘さや穀物の香り、砂糖菓子を思わせるニュアンスも感じられるかもしれない。それはまるで、走馬灯のように多層的な風景が一度に押し寄せるような体験だ。

飲み進めるうちに、コーヒーのボディが見えてくる。軽やかでふわりと舞うような Light Body、穏やかな存在感を示す Medium Body、そして舌にしっかりと留まる Heavy Body。それぞれのボディは、そのコーヒーが育まれた土地や焙煎の技術、豆そのものの個性を物語る。そして、それが一杯に込められた職人たちの心を伝える手がかりとなる。

最後に訪れるのは、余韻の味わい。口の中に残る酸味が、レモンのように鮮烈で爽やかな印象を与えるのか。それとも、ダークチョコレートのようなほろ苦さが心を静かに落ち着かせるのか。この段階は、コーヒーが自らの個性を閉じる瞬間でもある。物語が完結し、次の世界に想いを馳せる刹那でもある。何を残して去っていくのか。それが、その一杯の印象を決定づける。一期一会の一杯が、僕の記憶に錨を降ろしていく。

19grams のワークショップで教わったこれらのプロセスは、単にコーヒーを飲む行為を、特別な時間へと昇華させる。そこにあるのは単なる嗜好の違いではなく、味わいと向き合うひとときの尊さだ。毎朝、淹れ方や温度、挽き方や鮮度によって少しずつ違う表情を見せる一杯のコーヒーと向き合いながら、僕は少しずつその奥深い世界に足を踏み入れている気がする。なかなか安定しないドリップコーヒーを淹れる技術に試行錯誤しながら、その自分の未熟さと可能性に想いを馳せる朝の五分間というのも、愛おしい。